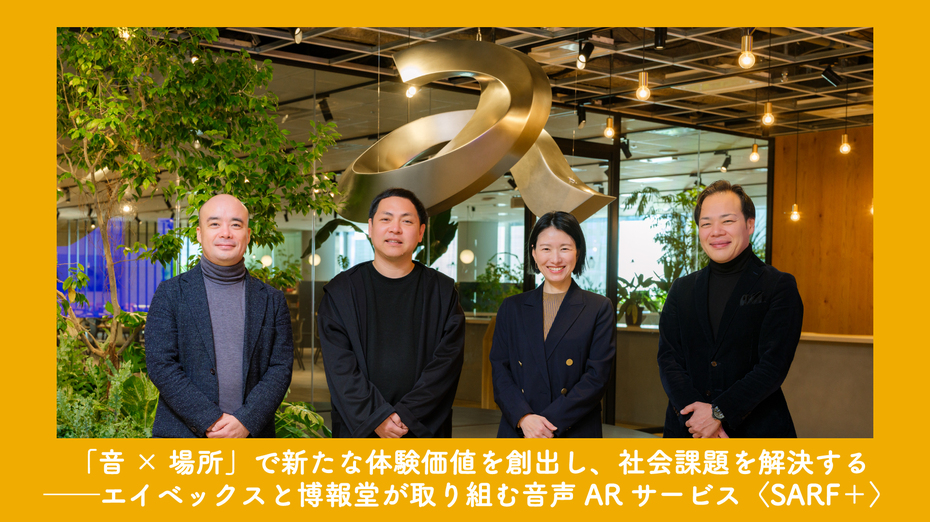

応援こそクリエイティビティ。 放送作家を引退した鈴木おさむ氏と、博報堂がチャレンジするスタートアップ企業と取り組む新たなコンテンツビジネスとは

2024年に放送作家を引退し、同年にベンチャーキャピタル「スタートアップファクトリー」を立ち上げた鈴木おさむさん。博報堂もこのファンドに出資し、 BtoC スタートアップとの協業や新規事業創出に取り組んでいます。博報堂コンテンツクリエイティブ局でビジネス開発を担う市川貴洋、久保雅史と鈴木おさむさんに、スタートアップ企業と向き合う醍醐味やコンテンツビジネスの未来についてききました。

参考リリース:https://www.hakuhodo.co.jp/mp-info/newsrelease/service/20240708_35121.html

目次

- スタートアップのがむしゃらさが、昔のテレビマンのようでおもしろい

- アニメ、音楽、ドラマ…。エンタメ業界の打順はいよいよ日本に回ってきた

- 漫画やアニメだけがIPじゃない。体験や企画がコンテンツとなってIP化する可能性

- LPにメディアが名を連ねる強み。出資するだけでなく、実績も一緒につくっていく

- 出場者も審査員も全員本気。投資家とスタートアップがフラットなビジネスコンテスト

- 顔が見えるお客様だからこそ得ることができる情報がある

- これからの広告会社の仕事は、まだ咲いていない種を見つけていっしょに咲かせること

- これからやるべきことは応援

- 未来の種に出会えることが何よりうれしい。おもしろい交流ができる仕掛けを考える

スタートアップのがむしゃらさが、昔のテレビマンのようでおもしろい

-はじめに簡単な自己紹介をお願いします。

- 鈴木おさむさん(以下、鈴木)

- 私は昨年放送作家を辞めて、いまはファンドを運営しています。博報堂さんにもLPで入っていただいて、現在20社以上の投資を進めているところです。

- 市川貴洋(以下、市川)

- エンターテインメントやスポーツなど、コンテンツビジネス領域の新規事業開発チームの責任者をしております。

- 久保雅史(以下、久保)

- 同じくコンテンツクリエイティブ局で、新規事業開発を担当しています。ヘルスケア領域を中心に活動しています。

-鈴木さんがスタートアップファクトリーをはじめたきっかけから教えていただけますか?

- 鈴木

- 私が40歳になる頃ですね、2011年にサイバーエージェントとテレビ番組をつくる企画があって、そのときサイバーエージェントの担当プロデューサーが若干24歳だったんです。テレビ業界だとプロデューサーといえば35歳以上が多いのですごくびっくりして、これはとんでもない時代になると思いました。

それ以降ネット業界とのつながりが深くなっていったのですが、同じタイミングで中目黒に事務所をつくったんです。

スペースの活用法を考えていると、サイバーエージェントのメンバーが「シェアオフィスをやったらどうですか?」と提案してくれて、僕に合いそうな起業家を紹介してくれるようになった。それがスタートアップとの接点のはじまりでした。そこからどんどんスタートアップに興味が出てきて彼らと深く関わるようになり、ウェブトゥーンをやっているソラジマという会社にはじめて投資しました。

そんな流れがあるなか、放送作家を辞めて何をしようか考えていたとき「どうして本気で投資をしないんですか?」と言われて、なるほど確かにファンドっておもしろいかも、と思って立ち上げたのがスタートアップファクトリーなんです。

-ベンチャーキャピタルのどんなところにおもしろさを感じますか?

- 鈴木

- たとえば、ショートドラマをつくっているHA-LUの岡春翔CEOなんて、1年ちょっと前、起業するかどうかも考えず、ただ「偉人になる」ってことだけを僕にプレゼンしにきたんです。でも会社をつくると決めたら、寝る間も惜しんでほんとうに命懸けで働いて、今年の5月には「Forbes 30 Under 30 Asia」に選ばれた。ものすごいことですよね。そんながむしゃらさが昔のテレビマンのようでおもしろいなと思います。

アニメ、音楽、ドラマ…。エンタメ業界の打順はいよいよ日本に回ってきた

-いまどういう投資先に注目していますか?

- 鈴木

- エンタメ業界はいよいよ日本に打順が回ってきていると思うんです。

アニメはもちろん、音楽もドラマも、韓国から日本へと流れがきているじゃないですか。この流れのなかでエンタメ分野の事業をやっていこうと思っている人は増えているけど、やはりtoC向けのファンドが少ないんですよね。僕のファンドがあることでtoC向けのエンタメ領域をやってきた人たちに光が当てられるんじゃないかというのはよく言われます。どうしてtoC向けのファンドって少ないんだろう?

- 市川

- 金融商品としてみたとき、ボラティリティが高いという観点がありますよね。toBのほうがやはり手堅い。BtoCは生活を豊かにするサービスであり、その中でもエンターテインメントは余暇の領域なので、見方によっては「マストではない」という考え方も一定レベル影響していると思います。

- 久保

- 私たちのビジネスはBtoBモデルを基本としているので、おさむさんと出会ったことで、すごく刺激をもらっていますし、これがおもしろそうだというBtoCビジネスに対する目利きのヒントをいただいています。これまでエンタメ・スポーツ関連IPホルダーの外部支援をしてきた私たちにとって、いまは分岐点にきているのかなと思います。

漫画やアニメだけがIPじゃない。体験や企画がコンテンツとなってIP化する可能性

-日本発のIPを世界に広げていこうという動きが盛んですが、それについてどう考えますか?

- 鈴木

- IPを持っているところが、そのIPにかかわるプロジェクトの全てのことに決定権を持つことができます。でもエンタメってそれだけじゃないし、大きな出版社でなくても個人のクリエイターが年間何百億も売れるようなキャラクターをつくることもあります。それをもっと周りがアシストしてあげればいいんじゃないかなと思いますね。

- 久保

- アニメや漫画以外のものでもIPになり得るのでは?と、いますごく感じていますヘルスケア領域でみても、例えば、健康診断って毎年受けるし身近だけど、正直面白いものではなく、学校や会社から言われたから仕方なく...と、どこか義務的にやっている人も多いですよね。でもそれをBtoCの視点でエンターテインメント要素を組み込んで、健康診断や健康への向き合いを、難しそうでつまらないもの、から、やさしくおもしろいものに価値変換していこうというのが僕らのチャレンジなんです。

- 市川

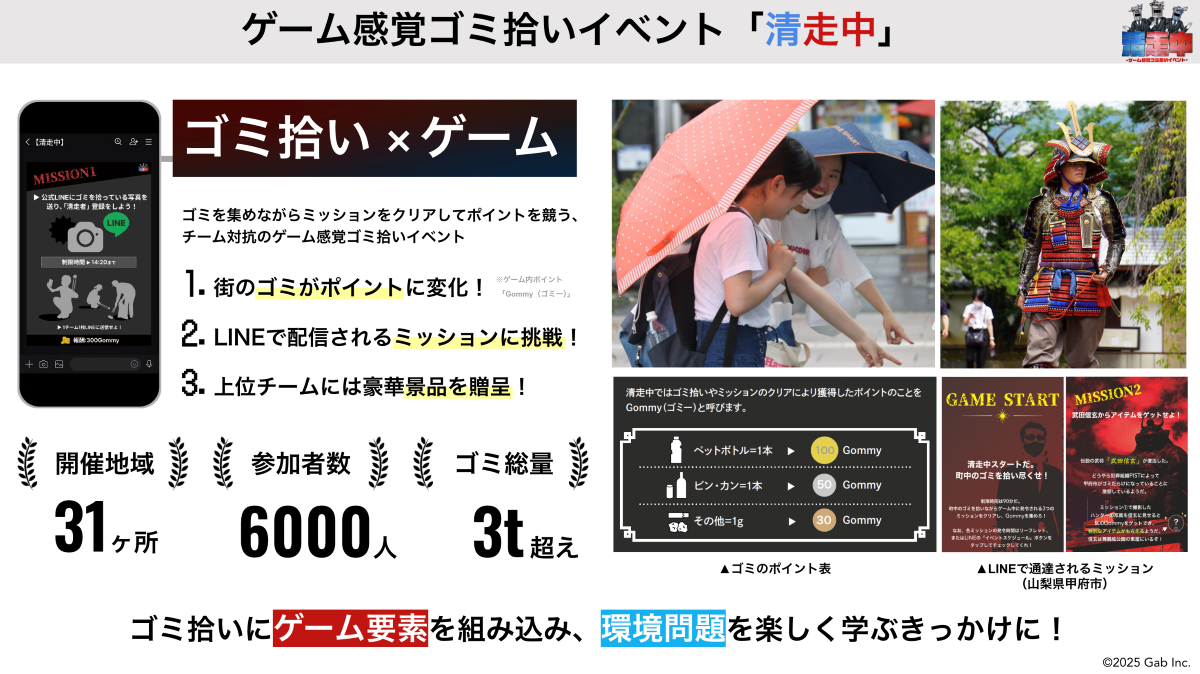

- 何かの体験や企画自体がコンテンツとなって、それが権利としてIPになるということに可能性を感じますね。いま、スタートアップファクトリーはGabという会社に投資しているのですが、そこはエシカル商品のECビジネスやサービスの提供をするスタートアップ。そこが「清走中」という、ゲーム感覚で楽しむゴミ拾いのイベントをはじめたんです。

- 鈴木

- ペットボトルを1本拾うと100ポイントみたいな仕組みになっていて、子どもたちが一生懸命街の掃除をするんですよ。Gabの代表が考えたアイデアなのですが、うちのファンドが入ったことでフジテレビの「逃走中」制作チームに許可を得ることもできましたのでここからもっと広がっていくと思います

- 市川

- ゴミ拾いという清掃行為とゲーミフィケーションの手法を組み合わせ、体験や企画がコンテンツとなってビジネスにつながっていくひとつの好例ですよね。そういうことにおさむさんの知見を生かしながら投資していく。すごく広がりのある世界で、おもしろさを感じています。

LPにメディアが名を連ねる強み。出資するだけでなく、実績も一緒につくっていく

-博報堂の生活者発想×鈴木さんのアイデアで、もっとおもしろいことができそうですか?

- 鈴木

- できると思います。僕がずっと言い続けているのが「ありそうでないものがヒットする」ということ。なんでいままで誰も思いつかなかったんだろう、というものですね。

いま僕が推してるHARTiという会社もまさしくそれで、持ち運びできるプリントシール機を開発したんです。これはおもしろいと思って、僕はすぐにGENERATIONSのライブツアーにそのスマートプリ機を導入しました。そしたら一気に火がついたんですよね。実績ができたから。

ふつうのVCだったら「どこかで実績つくってから来てね」と言うところを、僕は実績を作るところから一緒に動きます。それは僕自身のコネクションもありますし、LPにテレビ局や博報堂をはじめとしたメディアが名を連ねてくれているからできることです。

VCってお金だけ出して放っておくところが多いんですよね。でもうちのLPは、僕が連れてくる人をみんなが協力して育てようという気持ちになってくれるのが大きい。博報堂さんは特にその気持ちが強いですよね。

- 久保

- いわゆるVCのハンズオン支援というのは、ファイナンス的なアドバイスが多いと思うんですが、私たちはアドバイスというより事業の蓋然性や拡張性についてより一歩踏み込んで実証実験をご一緒することが多いです。そうすると間近でチームの方々の価値観や人となりに接することができますし、ご一緒したいなと思いが強くなります。

出場者も審査員も全員本気。投資家とスタートアップがフラットなビジネスコンテスト

- 市川

- 起業家の人たちと直接お会いして交流する機会がたくさんあるので、それもありがたいですよね。

- 鈴木

- そう、僕はスタートアップと投資家を集めたイベントもやっているんです。1月には誰もやらないようなビジコンをやろうと思って、審査員にスタートアップの起業家が憧れるいまをときめく起業家やタレントを呼んで、TOKYO FMホールで開催しました(笑)。コンテストのルールもドラマティックな展開が起こるように僕が構成を書いて、すごく盛りあがりましたよね。

- 市川

- スタートアップのピッチイベントってよくあるのですが、それがひとつのエンターテインメントとして成立していて、さすがだなと思いました。

- 久保

- おもしろかったのが、スタートアップの方はもちろん、審査員の方もすごく緊張されていたこと。ガチンコな感じがあって、すごくよかったですよね。型にはまったピッチでは、どうしても投資する側、受ける側に緊張関係というか主従関係みたいなものがあって、それに違和感があったんです。スタートアップも本気なんだから審査員もガチで向き合うという構図がすごくよかった。

- 鈴木

- どうしても審査する側とされる側という構図になりがちだけど、投資家こそ悩むべきなんじゃないかなと思ったんですよね。あと、イベントでは弁当にめちゃくちゃこだわりました(笑)。テレビ局で出すようなロケ弁やオシャレなフルーツサンドを準備したら若い起業家たちがすごいテンション上がって「このビジコン最高だ!」ってSNSで発信してくれました。こんなふうに面白いファンドがあるぞって知ってもらえるのがいいですよね(笑)。

顔が見えるお客様だからこそ得ることができる情報がある。

ファンと向き合える仕組みづくりを

-若い起業家と触れ合うことは、やはり刺激になりますか?

- 久保

- さきほどの「清走中」の例がまさにそうですが、ゴミ拾いをするというのは誰もが否定をしない善いことでありながら、それだけではなかなか人は動かない。それをエンタメ化することで、結果、街がきれいになるわけですよね。僕たちはついつい自分が善いと思う価値観を押し付けがちですが、その伝え方ひとつでも、自分たちと違う視点やアイデア持っている起業家に出会うと学ぶことが多く、本当に刺激をもらえます。

-博報堂ではコンテンツ制作にもデータ活用を進めていますが、データという視点での気づきはありましたか?

- 市川

- 我々広告会社は事業会社と違って自社で顧客データを持っているわけではないので、お客さまの顔が直接見えるわけではない。ひとつクッションをはさんで理解するという感覚があります。でも先ほどのHARTiの事例のとき、東京と地方の音楽ライブ会場にスマートプリ機を導入し、両方の会場でそのプリ機を利用するお客さまを観察してみたんです。そうすると、コアなファンが二つの会場をハシゴしていることがわかったり、会場でのお金の使い方がわかったり、ファンのプロファイルが見えてきた。データドリブンというと、顧客データから導き出すというアプローチになりがちですが、フィールドで顔が見えるファンから得られる情報を活用する、いうやり方もあるんだなというのはひとつの気づきでしたね。ファンの方たちときちんと向き合える仕組みをつくっていくことが大事なんじゃないかと思っています。

これからの広告会社の仕事は、まだ咲いていない種を見つけていっしょに咲かせること

-LPとして、また事業開発のパートナーとして、鈴木さんから博報堂へリクエストなどありますか?

- 鈴木

- 博報堂の皆さんは、これまでのビジネスだけでなく、それ以外の領域にチャレンジしようという姿勢が想像以上に本気。これが正直な印象です。だから若い起業家にも本気で向き合ってくれるんですよね。

昔のテレビで言うと、売れてない若手の芸人さんに本気で向き合う感じです。ネタ見せに来た彼らに対して何時間も議論しながら徹底的に向き合う。それはなぜかと言えば、そのなかに未来のダウンタウンさんやウッチャンナンチャンさんがいるから。

まさにそれがいまのスタートアップだと思うんです。いろんな人と話して、最初はダメなやつだな~と思っても数年後見違えるように活躍していたりする。彼らのなかに次世代を担う企業が必ずあると信じていますし、博報堂のみなさんもそう思っているから本気で向き合っているんだと思います。

80年代、90年代の広告会社はすでに完成している企業と組んで新しいものを生み出してきたと思いますが、いまやらなきゃいけないことは、まだ咲いていない種を見つけて一緒に咲かせること。それはこれからの広告会社の仕事だと思いますし、実際そこに本気になっているのを感じますね。

- 市川

- そうですね。これまでは世の中に必要とされていて、すでに完成された企業のお手伝いをするのが広告会社でした。でもいま僕らがやっていることは、これから生活者に必要とされるのはどんなことなのかを探り、まだ世の中にないサービスや商品、価値を創りだそうとしているスタートアップと向き合いながら一緒に事業を育てていくこと。若手芸人から未来のスターを探すような感覚というのはすごく共感します。

これからやるべきことは応援。ファクトリーで生まれたものをパートナーとして応援したい

- 鈴木

- ないものを一緒につくるとか育てるって時間がかかることだけど、すごくクリエイティブなこと。2016年に本広克行監督に言われていまでも覚えている言葉があって「これからおさむさんがやらなきゃいけないことは何だかわかる? 応援だよ」って。

本広監督も早くに活躍している方で、僕も若い頃からヒット作に恵まれた。そういう人が40代、50代になってやらなきゃいけないことは応援だって言うんです。

応援ってちょっとダサく聞こえるかもしれないけど、やり方はいっぱいあって、ただ資金を出すことだけが応援じゃない。応援こそクリエイティビティの高いことだなって最近本当に感じているので、博報堂の皆さんにもたくさん応援していただきたいですね。

- 市川

- おさむさんが「スタートアップファクトリー」なら、僕らは「スタートアップパートナーズ」。ファクトリーで生まれたものをパートナーとして応援し、ハンズオンで僕らもいっしょにビジネスを成長させていきたいと考えています。

- 鈴木

- 博報堂さんがそう考えていることをもっと発信して広く知ってもらえるといいですよね。スタートアップが何かをひらめいたとき、パートナーとして博報堂という選択肢を持てるというのはすごく大きいことなので。

- 久保

- 博報堂の社風としてすごくいいなと思うのが、一人ひとりの自律を前提に、自由度を持って世の中にアンテナを張っているところ。そして、自分がピックアップしたものや企画に対して責任を持ってやり遂げること。そういうある種の放牧性を持ちながら、いろいろな才能と出会っていきたいと思っています。なので、社外だけでなく博報堂社内でも僕らの取り組みに参加してくれるメンバーを募集していますし、多くの視点で新しい種を見つけていきたい。おこがましいのですが、スタートアップの方々もぜひアイデアの種を見せていただき、共に育てていきたいです。

未来の種に出会えることが何よりうれしい。おもしろい交流ができる仕掛けを考え続ける

- 鈴木

- 僕も「100人面談」というのをやっていて、いろんな起業家と話をしているのですが、その場に応募してきてくれることがまずありがたいと思っています。たくさんの選択肢があるなかで僕に会いに来てくれているわけですから、まず「ありがとう」と伝えます。そういう気持ちを忘れずに、お互いこれからもスタートアップと向き合っていきたいですね。

僕はいままで32年間やってきたものを1回リセットしてファンドをやっていますが、いま、とてつもなくやりがいを感じています。これからの人、未来の種に出会えるというのが何よりありがたいし、この1年でアドレナリンが出る瞬間がめっちゃ増えてる。やっぱりいろんな人に会えるというのが一番の楽しみですよね。

- 市川

- 本当にそうですよね。起業家との出会いももちろんですし、我々としてはさまざまなLP(出資企業)さんとご一緒できることもすごく刺激的。同じメディアやコンテンツ業界で活躍されている方と交流し、いい関係を築けているのもおさむさんのファンドのおかげです。

- 鈴木

- 先ほど話したビジコンイベントも、LP同士の交流もひとつの目的だったんです。次は秋にjスタートアップ文化祭というのを企画してるんですよ。スタートアップにそれぞれの事業特性を活かしたブースをつくってもらって、さらにLP企業にも参加してもらおうと思ってる。LPも投資先もフラットな関係で出展する本気の文化祭です。おもしろい交流ができるんじゃないかなと思って、いまはそんなことを企んでいます(笑)。

この記事はいかがでしたか?

-

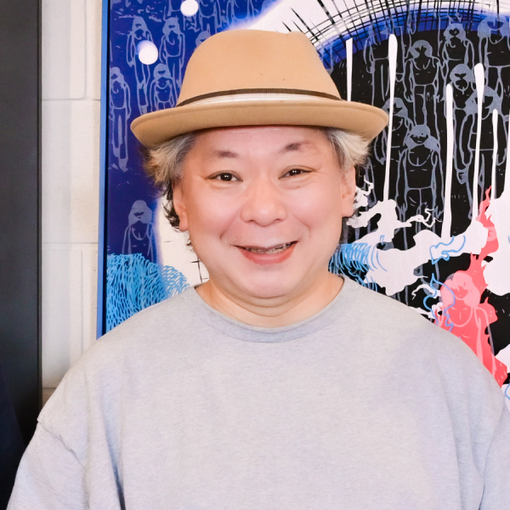

鈴木 おさむスタートアップファクトリー代表1972年4月25日生まれ 千葉県千倉町(現 南房総市)出まれ。

鈴木 おさむスタートアップファクトリー代表1972年4月25日生まれ 千葉県千倉町(現 南房総市)出まれ。

19歳の時に放送作家になり、それから32年間、様々なコンテンツを生み出す。

2024年3月31日をもって放送作家・脚本業を引退し、現在は、toC向けファンド「スタートアップファクトリー」を立ち上げ、その代表を務める。

コンサル、講演なども行う。

-

株式会社博報堂

コンテンツクリエイティブ局

ビジネス開発部 部長新規事業開発(コンテンツ・エンターテインメント・スポーツ領域)チームの責任者。スタートアップファクトリー、WiLなどベンチャーキャピタル投資業務にも従事。

-

株式会社博報堂

コンテンツクリエイティブ局

ビジネス開発部 ビジネスデザインディレクター/健康経営エキスパートアドバイザー航空会社・外資系広告エージェンシーを経て、07年博報堂にキャリア入社。ビジネスプロデューサーとして、通信キャリア・飲料メーカーをはじめ、国内外クライアントのマーケティングコミュニケーション領域での戦略立案~実行支援に携わった後、新規事業開発部門でウェルビーイング/ヘルスケア領域の事業創出をリード。24年4月より現職。推し活コンテンツ:#銭湯サウナ #ランニング #メタル