社会戦略家と考える「働き甲斐の重要性」(後編)

業界をリードするトップ人材と語り合うシリーズ対談「Human-Centered AI Insights」。

今回は楽天グループ株式会社 常務執行役員で社会戦略家としても活動される松村 有晃氏と博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO 兼 Human-Centered AI Institute代表の森 正弥が、「働き甲斐の重要性」にフォーカスしながら、ソリューションとしてのAIの活用の可能性について探ります。

前編では、やり甲斐や使命感、成長実感といった“働く意義”や人生の目的についての問いが置き去りにされている日本社会の課題を中心に、「幸福」の捉え方について語られました。

後編では、クリエイティビティの視点から「市場の再定義」や「社会の再設計」におけるAIの役割、さらにはAI時代における新たな「働き甲斐」創出について議論していきます。

>前編はこちら

「人間中心のAI」で市場の再定義や再設計を図っていく

- 森

- 後半は、クリエイティビティの視点からAIについてお伺いできればと思います。クリエイティビティに関する研究で著名なコネチカット大学のジェームズ・カウフマン教授とロナルド・ベゲット教授によるとクリエイティビティは4つのレベルで分類することができます。

①ミニ・クリエイティビティ

勉強したり新しいことを学んだりするときに、自分なりに工夫するような創造性

②リトル・クリエイティビティ

日常生活の中でのちょっとしたアイデアや工夫であり、他者への貢献につながる創造性

③プロフェッショナル・クリエイティビティ

仕事や専門分野で発揮される本格的な創造性

④ビッグ・クリエイティビティ

社会課題を解決していくような大きなインパクトをもたらす創造性

このモデルの面白いところは、誰もが何らかのクリエイティビティを持っているという点です。多くの人はミニやリトルの範囲でクリエイティビティを発揮しています。どの段階であってもその人らしい創造性があればいいという考え方もできるわけです。

先ほど松村さんが話していた「幸せの段階」や「スケール感」と、このクリエイティビティの話がつながるのではないかと感じていて。つまり、自分がどのレベルの創造性を発揮するかによって、たどり着ける幸せの質や広がりも変わってくるのではないかということです。

そうした視点でAIや社会との関わりを考えていけたらと思っています。

- 松村

- クリエイティビティを重視するという文脈で言えば、広告業界はどう伝えるか・どう魅せるかという“方法”に集中してきたと思います。広告会社という立場からくる宿命的なものかもしれませんが、日本人全体の傾向としても、方法に美学を見出しやすい側面はあると私は思います。

もちろん、クリエイティビティ自体には価値があるし、それを突き詰めることはある種の幸福にもつながるでしょう。しかし同時に、広告業界においては「そのクリエイティビティを、どんな課題のために使うのか?」という“目的”への働きかけが弱いのではという感覚もあります。

広告賞を例に挙げると、実際の社会課題の特定についてはクライアント側が行っているケースが多く、広告会社はその課題に対してのアイデアや訴求の仕方は応えられているものの、社会課題の本質から考えるレベルでのクリエイティビティの関与があまりできていません。そのため、広告業界が本当の意味で目的側の主導権を握れていないのではないかと感じるのです。

- 森

本当におっしゃる通りだと思います。今の話が我々の掲げている「人間中心のAI」のアップデートと強くつながってきます。

これまでの「人間中心のAI」というのは、生産性の向上や価値の創出など下側のループを指してくることが多かった。一方で我々が目指しているのは、その上のループです。AIが人の創造性そのものに作用し、関係性やコラボレーションのあり方を変え、新たな社会課題を発見し、再定義していくプロセスを支えるという視点です。

つまり、クライアントが課題を決め、それを広告会社が受けてアウトプットを作るという単に上から下へと流れていくものではなく、クライアントやクリエイター、そして生活者までもが共に課題を定義し、価値を共創するような関係性になっていくことが重要になるということです。

その先にあるのが「市場の再定義」や「社会の再設計」だと考えています。AIの役割も単なる生産性向上にとどまるのではなく、いかに個々の創造性を引き出し、働くことや創ることの意味・やり甲斐につなげていけるかという視点に、今後はシフトしていくべきだと考えています。

- 松村

- そうですね。AIで何ができるかという話の中で、人と社会をつなぐような役割も果たせると思います。今の世の中だと、どうしても目の前のことに追われ、社会の大きな流れや課題との接点が見えづらくなっているので、AIが個人の暮らしと社会全体の課題を橋渡ししてくれる存在になることを期待します。

「働き甲斐の低下」を解決する鍵は世代間の連携にある

- 森

- AIの進化によって、情報の分析や収集、理解といったことは個人でもかなり手軽にできるようになってきました。だからこそ、根本的なパーパスや動機、熱意などがより強く問われる時代になってきていると感じます。

私は、AIの発展によって「何が残るのか」を考えたときに、“矛盾”が残るのではないかと思います。世の中には、矛盾から生まれるものが結構多いじゃないですか。一見すると相反しているもの同士がぶつかり合うことで、そこから新しいアイデアや価値観が生まれたりするわけです。

こうしたなかで「人間中心のAI」を考えていくと、現代のデジタル社会の進展がもたらす「働き甲斐の低下」という課題が浮かび上がってきます。熟練世代は長年培ってきたスキルや知識が通用しなくなる不安を抱え、デジタルネイティブな若手世代は古い組織構造の中で最新スキルを活かしきれないもどかしさを感じていると想像します。

この課題を解決する鍵は、世代間の連携にあると考えています。Gartnerのアナリストであるダリル・プラマー氏は「2028年にシルバーワーカーの黄金時代が訪れる」という予測を立てました。熟練世代の暗黙知や経験とAI技術を組み合わせることで、新たな価値を生み出していくことが肝になっていくでしょう。

私たち博報堂DYグループでは、役員クラスと若手社員のペアによる「AIメンタリング」というAI活用プログラムを推進しています。若手がAIの家庭教師としてAIツール操作をサポートし、役員の熟練層が経験知や知見を提供する相互補完型の取り組みで、単独では成し得なかった成果が生まれ始めています。この実践から、AI時代においては世代を超えた協働が新たな働き甲斐を創出することが分かってきました。

- 松村

- この先の展開としては、最終的に熟練世代も自らAIを使いこなすようになるのか。あるいは若い世代とペアで進めていく方針なのでしょうか?

- 森

- これはあくまで個人的な仮説ですが、AIを媒介にして若い世代と熟練世代をつないでいくことが、企業のパフォーマンスを高める鍵となり、両世代にとっての「働き甲斐」も生み出せるのではないかと考えております。

- 松村

- AIと「働き甲斐」の関係で言うと、やはりコーチング的な役割があると思います。特に、AIはパーパスを明確にするのが得意であったり、業務設計の部分でも人間が面白いと感じるようなゲーミフィケーションの設計なども期待できたりすると感じています。

AIはモチベーションの構造の中にあるクリエイティビティの引き出し方が上手く、AIが仕事に対しての明確な目的や価値の意味付けを補助してくれるようになると非常に強力ですよね。活動のプロセス自体を楽しいと感じさせるように演出したり、そこに適切なインセンティブを組み込んだりすることもできると思うので、将来的にはAIがマネージャーやコーチのような役割を担う可能性もあると思います。

- 森

- スタンフォード大学やd.Schoolで、クリエイティビティを教えているジェレミー・アトリー教授は、最近「AI×創造性」というテーマで研究を進めています。その中で彼は「AIへ質問するのではなく、AIにあなたへ質問させなさい」という主張をしています。

自分がAIに情報を求めるだけでなく、AIからの問いかけによって、自分の中にある発想を引き出したり広げたりすることで、創造性をもっと高められるという考え方です。AIが提供する情報は、あくまでAIの知っている範囲に限られますが、そこに自分の工夫や視点を加えることで、新しいアイデアが生まれる。だからこそ、「AIに質問させる」ことは非常に重要だと思っています。

- 松村

- まさに人に意見を聞くのと同じように、AIも人間との関わり方に近くなってきていますよね。

- 森

- 今のAIのアーキテクチャの中にコンテキストウィンドウ(AIが一度に扱える情報の枠)という制約があり、AIから型破りなアイデアが出てきづらいのは、普通のアイデアで枠が埋まってしまうというのが影響しているんだと思います。なので、AIからは無難で既視感のある発想にとどまってしまう。

AIから変わったアイデアを引き出すために様々な方法を試しましたが、最近効果があったのは「説明や前提はいらないので、とにかく“変わったアイデア”だけでコンテキストを埋め尽くして」とAIに指示する方法です。この方法で、変わった発想の素材がたくさん引き出せるようになりましたが、単に「変わったアイデア出して」と指示するだけでは、AIは「なぜ変わっているのか」という説明までしようとするため、その時点でウィンドウが埋まってしまいます。現状のLLMの仕組みだと、意図的にかなり工夫しない限り、本当に変わったアイデアは引き出せません。

今のAIの進化の方向は、長期記憶を持たせたり、文脈を追えるようにしたりと、人間に近づけようとしている傾向が強いので、そうなればなるほど、突拍子もないアイデアは出にくくなる気がしています。

人間には変わったアイデアを出そうとする動機や、あえて軸をずらすという発想があるから、「外れたアイデアを出すのは人間の役割」という風に、AIと人で棲み分けが生まれてきそうだなと思っています。

- 松村

- なんだか生物の進化の仕組みに近いですよね。がん細胞も、突然変異を起こした細胞を身体が許容してしまうから生まれるわけで。そう考えると、AIにも“変異”みたいなものをメカニズムとして組み込んでいくのでしょうか。

AI時代には社会リーダーが求められる

- 森

- 今のAIの進化の流れは、完全に最大公約数で様々な問題を解く方向性になっていますが、人間は外れ値にすごく惹かれるところがあり、現状を突破したい時ほど、外れ値を見つけようとします。私もAIから外れ値を出そうと工夫し続けていますが、今のAIだとなかなか簡単には出てきません。おっしゃるとおり今後、“変異”のようなものをどうメカニズムとして組み込んでいくのかは、重要なテーマになりうるのではないかと思っています。

- 松村

- AIがさらに発展していくという観点で考えると、AIは単なるツールではなく、企業や個人のコーチのような存在として、私たちの思考を深め、行動を促す役割を果たすのではと思っています。

あるプロジェクトの企画においては、AIが過去の成功事例や市場トレンドを瞬時に分析し、多角的な視点からアイデアを提示してくれますし、個人のキャリアプランについてもAIが強みや興味を客観的にフィードバックしてくれる。このようなAIの活用は、私たちが取り組もうとしている社会課題にも深く繋がると感じています。

とはいえ、AIがここまで進化してくると、“人間らしい”とされていた思考力や判断力のような部分が、どんどんAIに置き換えられていきそうですね。AIと人間の差異がなくなっていくからこそ、人間の存在意義そのものを見直すことが問われるのだと思います。こうしたなかで、「人間固有のものは何か」を考えてみると、生命の継承や目的性、関係性といった根源的な要素が残るのかもしれません。

- 森

- さて、色々と話してきましたが、最後に松村さんがこれからやっていきたいことや展望についてお伺いできればと思います。

- 松村

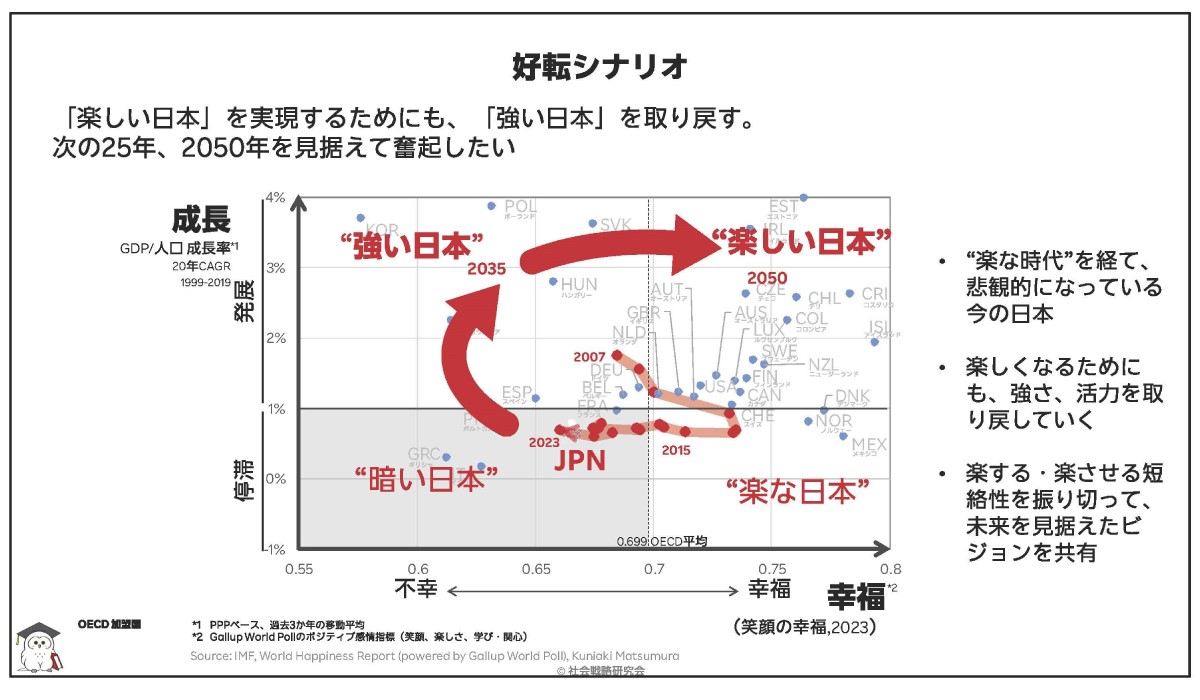

現状の日本には解決すべき課題がたくさんあり、社会全体が問題意識を共有して、それぞれの立場でアクションを起こすことが不可欠だと考えています。社会戦略レポートは、そうした議論の出発点になればという思いで作りました。ですが、本当に大事なのは学問の世界だけでなく、政府や企業、一般市民といったあらゆる立場の人が自分たちの課題を認識して、同じ方向に向かって行動していく連動性です。

私は日本で生まれ育ち、多くのものを享受してきた立場として、日本という国を大切に思っています。しかし国際的に見ても、日本が今厳しい状況に置かれているという見方がある一方、その問題があまり直視されていない現実がある。この国をより良く、より楽しくしていくことが社会戦略家としての私の目標であり、社会リーダーたる人たちみんなでやっていくべき使命だと思っています。

これからの時代、本当に社会を引っ張っていけるリーダーが必要とされ、正当に評価され、報われる社会になっていかないと、そこに人は集まっていかないと思います。もちろん報酬面も大切ですが、それ以上に社会のために生きることに価値を見出す必要があると感じます。社会に対して関心を持ち、自分に何ができるかを考えて行動していく。そういった姿勢が、今よりも大切にされる社会になってほしいと期待しています。

- 森

- これからの時代は、より大きな社会的課題に取り組んでいく視点を持ち、行動できる社会リーダーがさらに求められるようになっていくはずです。自分自身もそうありたいですし、同時にそういった社会リーダーを生み出す手助けを人間中心のアプローチで取り組んでいけたらいいなと思います。

松村 有晃氏の社会戦略レポートはこちら

この記事はいかがでしたか?

-

松村 有晃社会戦略家

松村 有晃社会戦略家

楽天グループ株式会社 常務執行役員/アド&メディアカンパニーシニアヴァイスプレジデント/グローバルアドディビジョンシニアディレクター東京大学工学部卒。マッキンゼー、博報堂コンサルティング、ベンチャーを経て、2010年より楽天グループ勤務。経営戦略、マーケティングによる社会インパクトと、それを実現する組織構築(従業員満足85%)を体現。常務執行役員(マーケティング、広告事業掌管)。

2024年のハーバード(AMP)留学中に、国際相対観から日本の課題を痛感し、日本再興へのイニシアチブに奮起。

-

博報堂DYホールディングス執行役員Chief AI Officer、

Human-Centered AI Institute代表1998年、慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。

東京大学 協創プラットフォーム開発顧問、日本ディープラーニング協会顧問、慶應義塾大学 xDignity (クロスディグニティ)センター アドバイザリーボードメンバー 。

著訳書に『ウェブ大変化パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイトトーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。