アーティストの生の言葉を届ける。音声配信サービス「Artistspoken」5周年の現在地と未来

メディアの多様化が進む今。一人ひとりのユーザーの心をつかみ、深く響くコンテンツの生み出し方、その届け方もまた多様化しています。メディア企業に限らず、事業会社を含めて多くの企業が事業運営の一環として“コンテンツ”の提供に取り組む中、博報堂もこのテーマを模索しています。

2025年9月に5周年を迎えた音声配信サービス「Artistspoken(アーティストスポークン)」。設立メンバーとラジオプロデューサーの石井玄(ひかる)氏が、ファン育成に有効とされる音声コンテンツの現在地と今後について語ります。

石井 玄 氏

株式会社玄石 代表取締役 ラジオプロデューサー

井上雄二

株式会社博報堂 オーディエンスアクションビジネス局 事業開発部 Artistspoken担当

桂田 匠

株式会社博報堂 オーディエンスアクションビジネス局 事業開発部 Artistspoken担当

多種多様なジャンルのアーティストが参加する「Artistspoken」

――「Artistspoken」は、2025年9月で5周年を迎えましたね。現在、何名くらいが参加されているんですか?

- 井上

- 現在約40ジャンル、200名以上のアーティストが参加してくださっています。アプリダウンロード数は25万を超え、サブスク会員数昨年の2倍、一昨年の4倍と年々右肩上がりに成長。お笑い芸人やタレント、俳優や歌手、あるいはダンサーなど普段は言葉の表現をされていない方も含め、幅広いジャンルの話者からリアルな言葉をお届けしています。1万以上の「いいね」をもらうコンテンツも増えてきました。

Artistspoken (https://artistspoken.com/)のウェブサイト

- 桂田

- 2025年7月3~5日には、銀座 蔦屋書店で「本音って、なんだろう。展」を開催し、公開収録やオリジナル本音ZINEの配布なども好評でした。リスナーの方だけでなく、まだArtistspokenをご存じない方の目に触れる機会にもなり、手ごたえがありましたね。

左:蔦屋書店での展示の様子/右:オリジナルの「本音ZINE」

――今回は創業メンバーの井上と桂田、そして様々なプロジェクトで協業させていただいている石井氏を迎えて、現在とこれからの音声メディアについてディスカッションできればと思います。まず、自己紹介を兼ねて、Artistspokenについて改めて教えてください。

- 井上

- 博報堂 オーディエンスアクションビジネス局 事業開発部Artistspoken担当の井上です。2014年に博報堂に入社し、2020年に社内公募型起業プログラムを通してArtistspokenを立ち上げました。

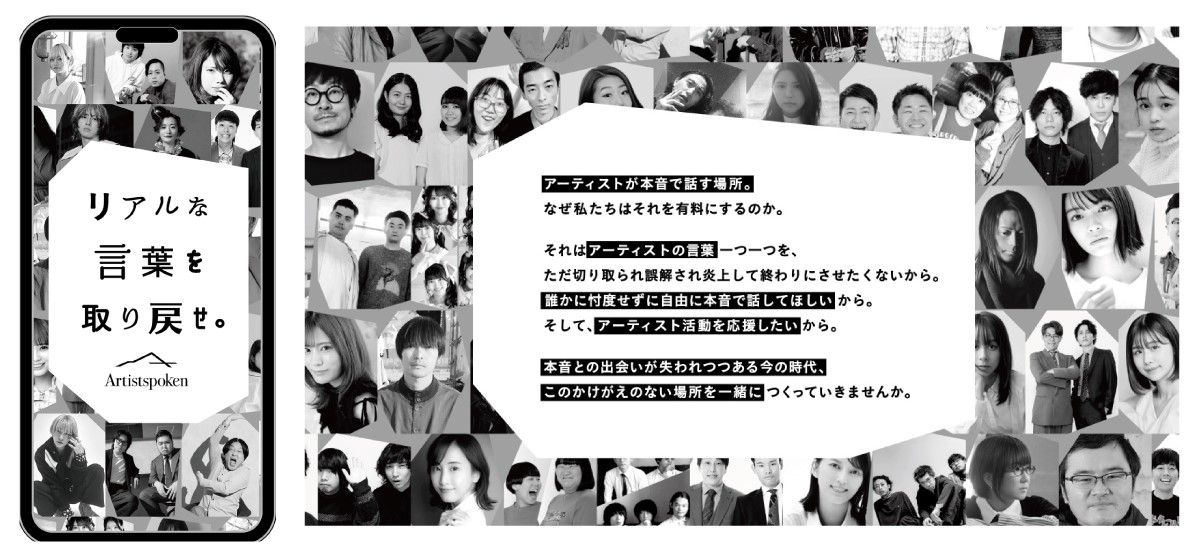

「アーティストに特化した音声サービス」としてスタートしたArtistspokenは、ちょうどこの2025年7月にリニューアルし、新たに「リアルな言葉を取り戻せ。」というコンセプトを立てました。無料で聴けるコンテンツもありますが、アーティストごとの課金、また全コンテンツを聴ける月額1,200円のプレミアム会員制度があります。ラジオ番組にはがきを出せるような「レター」という仕組みも奏功して、一定のリスナーに支持いただいています。

- 桂田

- 同じく博報堂 オーディエンスアクションビジネス局 事業開発部Artistspoken担当の桂田です。博報堂DYメディアパートナーズ(現博報堂)にてコンテンツビジネスに従事した後、井上とArtistspokenを立ち上げました。

当初は井上と、営業もクリエイティブも財務もすべて2人で担当していましたが、次第にメンバーを増やすことができ、今は13人の体制です。また、運営する過程でラジオ業界に精通する石井さんと知り合うことが出来ました。

- 石井

- 株式会社玄石の石井です。もともとラジオの制作会社からキャリアをスタートして、お笑い芸人さんの番組などを多く担当していました。その後にニッポン放送に移籍し、イベントプロデューサーなどを経て、昨年独立しました。現在はイベントやPodcastのプロデュース、YouTuberのサポートなどをしています。

――石井さんは、Artistspokenは以前からご存じだったんですか?

- 石井

- はい、存在は知っていました。井上さん、桂田さんと知り合ったころ、ちょうど無料のコンテンツの課題感を感じていたんです。多くの方に届いて拡散されやすい反面、いったん誤解を招くと炎上も招きやすい。話者の方々に自由に話してもらうにはどうすればよいか。課金制の利点を考え始めていました。

日本の音声業界の歴史上、音声コンテンツに課金するという発想がそもそもあまりないんです。そこで「課金できるものなんだ」と価値を見いだして確立したことが、すばらしいと思いました。ローンチから5年経って、今ではいろいろなプラットフォームが追随していますが、当時としては画期的だったと思います。

- 桂田

- おっしゃるように、もし僕がラジオ畑出身だったら「音声で課金する」という発想にならなかったかもしれないです。

広告の人間として、プロモーションにご協力いただく際などに「アーティストの価値って何だろう?」と考えて、頭の中にあるイマジネーションや言葉の価値ではないかと行き着いたから実現できたんだろうと思います。

自分の言葉を直接聴いてもらうことが大事

――ラジオのような音声コンテンツは無料だという認識が一般的だったからこそ、当初は苦労したのではないですか?

- 井上

- その通りです。批判も受けながら、参加アーティストとリスナーの双方に「音声を有料で聴く」というカルチャーを理解していただくところからのスタートでした。

――5年経った今では、有料の音声コンテンツ配信も増えてきていますが、早くから始めてよかった点はありますか。

- 桂田

- 早くから始めたことによる信頼感はありますね。

世の中的に有料の音声コンテンツ配信がスタンダードになってきて、「Artistspokenは最初からずっと『有料の価値がある』と言っていたよね」といった支持が、アーティスト側にもリスナー側にも出てきていると感じています。

- 井上

- どちらかというとリスナー側よりも、アーティストや事務所さん側から市民権を得ていったように思います。toCビジネスといっても、BtoCではなく「AtoC」、アーティストtoコンシューマーだと自分たちでは認識していました。当時、アーティスト特化型の音声メディアがない状態から、少しずつアーティストの共感を得ていくことができました。

――石井さんからご覧になって、音声メディアとアーティストの親和性はどう捉えられていますか?

- 石井

- 親和性は、昔からあったと思います。ラジオに長く携わってきましたが、旧来から、お笑いでもアイドルでもファンを持っている方は必ずラジオ番組を担当されていました。

本業だけで相当な支持を得ている方々が、どうしてラジオを大事にしてきたかというと、自身の言葉を直接ファンの方に伝えられる場がいかに重要か、よく実感されていたからだと思います。で、ファンの方、リスナーの方も、言葉を直接聴くことでそのアーティストをもっと好きになる。

実は、その事実がちゃんと価値として証明されていなかったんですね。いっとき、ラジオパーソナリティはコスパが悪いみたいに言われたこともありましたが、最近またイベントやライブなどで「アーティストと“リアルな語り”は親和性がある」と思われるようになってきたと感じています。

「好きな人の音声」が、推し活コンテンツの最上級

――好きだから応援する、“推し活”の盛り上がりも後押しになっていますか?

- 石井

- それもあると思います。そもそも、自分が好きな人や番組を応援するというモチベーションは、昔からあります。ラジオの場合、どうしても無料ベースなので投げ銭的な仕組みが難しい空気がありましたが、それも時代が変わりつつある。Artistspokenはその点を先取りしていますよね。

- 井上

- 重ねて、2020年、2021年ごろから大手配信プラットフォーマーがPodcastの有料番組を増やしていった経緯があります。「推し活と音声」をつなげることで、新しい市場を拡大できるという機運の一端を、僕らも担った形になるかなと思います。

- 桂田

- Artistspokenの若いメンバーたちと話をすると、「音声が推し活コンテンツの中で最上級」だと言うんです。もちろんグッズを買うとかライブを観るなどもありますが、好きな人の音声は、何より秀でたコンテンツなんだ、と。たしかに、寝る前に目をつぶって好きな人が自分の耳元に語り掛けてくれるんですから、最高ですよね。

- 井上

- YouTubeやInstagramなど、誰もが楽しめる映像や画像系のコンテンツが爆発的に増えた一方で、ラジオや音声コンテンツの1 to 1の関係性を感じられる特徴が際立ったとも言えます。結果として、音声だけなのに体験としてリッチになったというか。そして、前者と後者のどちらもあっていい。選択肢が増えた感じはありますね。

――そんな1 to 1の良さが改めて支持されている中、200名ものアーティストが参加しているのは、Artistspokenの大きな強みですね。

- 石井

- 何らかを表現している方が200名って、単独の放送局でも例がありません。領域の違うそれぞれのアーティストにしっかり伴走しているから、どんなリスナーも「何かしら興味があるコンテンツ」が見つかる。新しいプラットフォームだと思いますね。

- 井上

- うれしいです。特に運営が2人体制から5人、10人と増えていく過程で、もともと僕らになかった興味領域がどんどん広がって、話者の拡充につながりました。バックグラウンドが違う人たちが参画してくれるほど、この事業は強くなるんだと実感しています。

アーティストもリスナーも楽しめる“場”づくり

――では、目標としているところをうかがえますか? ジャンルの数や、売上など……。

- 井上

- ジャンルについては、数自体を追っているわけではありません。サービスの充実によって、今の40が結果的に50になっていくような形が理想かな、と。

- 桂田

- ビジネスではあるので、売上はもちろん追いかけていきますが、僕らの根幹にあるのは、アーティストが稼げる仕組みをつくるというクリエイターエコノミーの発想なので、参加アーティストへの還元額や、仕事の幅の広がりなども指標にしています。

――事業の幅も広げていきますか?

- 井上

- そうですね、自分たちがおもしろいと思うことで、アーティストの方々も一緒に参加してくれることなら柔軟に取り組みたいです。イベントでもいいですし、以前はコラボバッグをつくって販売したこともあります。“音声メディア”に留まらず、アーティストもリスナーも楽しめる場、プラットフォームになることを目指したいです。

- 石井

- でも、もうプラットフォームとして成立しているんじゃないですか? 実際、音声業界でマネタイズできているものは多くないというのが僕の実感です。

Artistspokenは今の方向で、どんどん伸ばしていけたらいいと思いますね。

ビジネスとして成立していること、アーティストにお金を還元できていることの2点だけで、もっと参加アーティストは増えるはずですし、プラットフォームとしての人気も高まると思います。

価値観が明確なアーティストの発信が届くことの意義

――リスナーを増やす観点で、今後の課題や取り組みなどはありますか?

- 桂田

- 冒頭で紹介いただいたイベントなども、リスナーを増やす一環ですが、以前からある課題は「音声コンテンツを楽しむ人は人口の10分の1くらいなのでは」ということです。1.2億人いても、ラジオやPodcastを日常的に聴く人って、1200万人ちょっとなのかなと。どれだけ音声でおもしろいことをしても、なかなか大きくはリーチしないので、音声コンテンツを楽しむ人自体が増えるよう、音声以外の広げ方を仕掛けていきます。

また逆に希望だと思うのは、全年代に比べて、15~19歳は34%がPodcastを聴いているというデータがあることです。

現場の肌感としても若い世代が急激にポッドキャストを聞くようになり、合わせてポッドキャストーも急増してるので、この熱狂を一過性にせず文化にかえていきます。

(出典:第5回ポッドキャスト国内利用実態調査https://www.asahi.com/ads/podcast-research05_1.pdf)。

- 井上

- ファッションとかと同じ文脈で、自分の意思で、自分の言葉で話している人のほうが「スタイルがある」と捉えられているように感じますね。そうした若いリスナーから、Podcastのスターが生まれてきたりすると、キャズムを超えるかもという期待はあります。

Artistspokenとしては、より多くのアーティストとそのファンの方々を取り込みながら、音声を聴く人たちを増やす、両軸ですね。小さな一歩でも、全然違う領域に出ていって、うまくいかなければ検証することを重ねていきたいです。

- 石井

- すそ野を広げる点では、今では皆がSNSをやっているように、音声配信も“1億・総Podcaster”くらい皆が喋ったらいいというのが僕の持論なんです。たとえば友人が発信していたら聴きたくなるし、そうすると他の番組にも興味が湧いて、総リスナー数が増え、結果的に市場が豊かになる。そうやって業界全体を底上げするためには、他のプラットフォーマーとも手を取り合って盛り上げていくのが大事だと思います。

――先ほどバッグの販売をしたお話がありましたが、物販にも可能性がありそうですね。

- 井上

- そう思います。あるお笑い芸人さんの配信記念回で、小説家さんをゲストに招いて対談したんです。その中で書籍を5冊ほど紹介したら、あるリスナーさんへのユーザーインタビューで「5冊全部買った」という方がいて。自分の好きな人たちが話したものは全部知りたい、という欲求の強さを感じました。AIが購入を促進できる時代になっても、最終的に人が関与してものが買われていくのは、本来的にはすごく正しいあり方だと思ったんですよね。

そう考えると、僕らの市場規模はまだ小さいですが、距離が近く届きやすい発信なので、言い換えるといちばん信頼のおける透明性の高い情報になるのかもしれません。

- 石井

- アーティストだからこそ、ですよね。自分の価値観が明確で、好きなものを好きだと言える。

――たしかに。そうしたインスピレーションを見つけに、Artistspokenに来て頂きたいですね。今日はありがとうございました!

この記事はいかがでしたか?

-

石井 玄 氏株式会社玄石 代表取締役 ラジオプロデューサー

石井 玄 氏株式会社玄石 代表取締役 ラジオプロデューサー

-

株式会社博報堂 オーディエンスアクションビジネス局 事業開発部 Artistspoken担当

-

株式会社博報堂 オーディエンスアクションビジネス局 事業開発部 Artistspoken担当