マーケティングシステムの今~ マーケティング&ITの実務家集団が語る事業グロースへのヒント【vol.7】マーケティング施策の効果検証はなぜうまくいかないのか―本質的な貢献度を捉えるために必要なアプローチとは

マーケティング活動において、データとテクノロジーが果たす役割は年々高まっています。

データ基盤整備やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)活用、マーケティングオートメーション、AI活用といった言葉は、もはや特別なものではなくなりました。

一方で、それらを「実際の事業成長」に結びつけられている企業は、想像以上に少ないのが実情です。

本連載では、博報堂マーケティングシステムコンサルティング局(以下、マーシス局)のメンバーが、事業グロースに向けた「生活者発想×データ×テクノロジー」の挑戦について、日々現場で向き合っている知見や視点から発信していきます。

第7回のテーマは「マーケティング施策の効果検証」。なぜマーケティング施策の全体貢献度を捉えることは難しいのか、その背景にある構造的な問題を整理した上で、博報堂マーシス局が実務現場で取り組んでいる「因果構造に基づく効果検証アプローチ」についてご紹介いたします。

連載一覧はこちら

土井 京佑

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部 部長

個別施策のPDCAが限界を迎える瞬間

企業がデジタルシフトを加速させ、マーケティング施策の多様化が進む中で、多くの現場が新たな課題に直面しています。デジタル広告、SNS、CRM、オフライン販促など、多様な施策を組み合わせて実行することが当たり前となった一方で、「その施策が事業成長にどれだけ寄与したのか」を把握することがますます難しくなってきているのです。

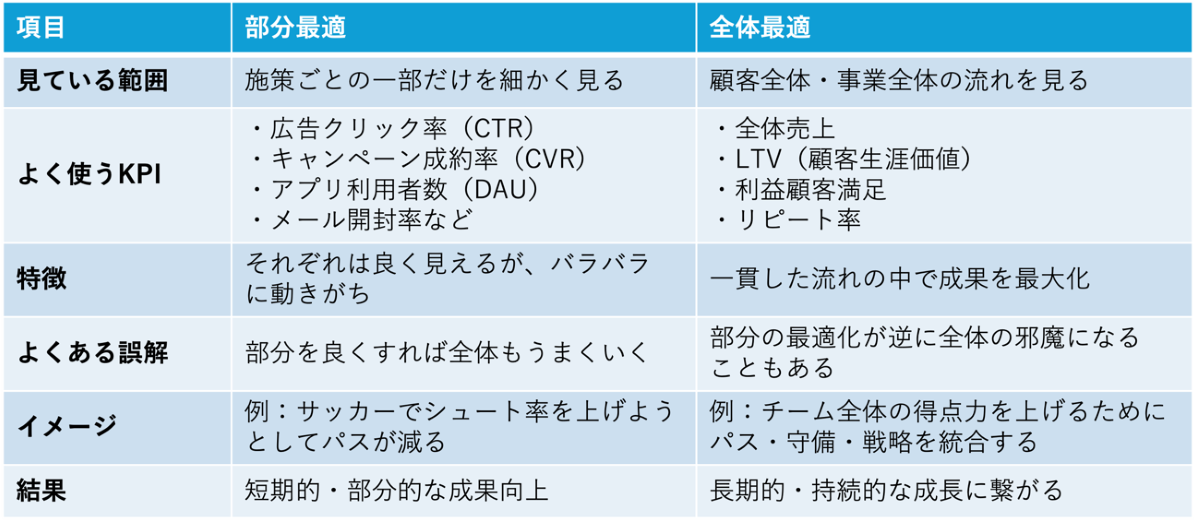

近年のマーケティング現場では、個々の施策単位でのKPIは日々モニタリングできる環境が整いつつあり、広告のクリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)、アプリのアクティブユーザー数(DAU)など、多くの指標はダッシュボード上で即時に可視化できます。しかし、それらはあくまで部分最適の指標にすぎず、個々の施策が"その指標"にどれだけ寄与したかは測れても、全体としての事業成長や収益貢献までを正確に捉えているわけではありません。たとえば、短期の獲得効率を優先して施策を最適化すればするほど、獲得ユーザーのLTVが下がり、中長期的には収益貢献が減少するケースは少なくありません。個別KPIが好調でも、決算説明会では売上停滞の要因説明に苦しむ――こうしたシーンは決して珍しくありません。

PDCAの「C(チェック)」が施策単位のKPI検証に留まる限り、この構造的なズレは解消できません。本来は戦略仮説そのもの――「このターゲットに対して、このポジショニングで、このチャネルを通じて、この価値提供を行えば事業成長に資する」という仮説の検証こそが重要です。

図:部分最適と全体最適

ケース①:全体構造を捉えたマーケティングポートフォリオの再構築

ここでは、マーケティング施策の見直しが必要になる典型的なパターンをご紹介します。

デジタル施策に積極投資し、複数のチャネルでKPI改善が進んでいたとしても、後からLTVを分析してみると、定着率の低い顧客が多く含まれていたというケースは少なくありません。

たとえば、短期効率を優先した結果、安価に獲得できるもののブランドへの愛着が薄い層に偏ってしまい、長期的な収益性に課題が出るといった構造です。

こうした場合、ターゲティング戦略の再設計やチャネル横断のコミュニケーション最適化などにより、中長期での事業成長に資するポートフォリオへと再構築していくことが求められます。

"因果"を捉えないと本質的な検証はできない

「部分最適の積み重ねは、必ずしも全体最適に繋がらない」――こうした課題に企業どのように向き合うべきなのでしょうか。

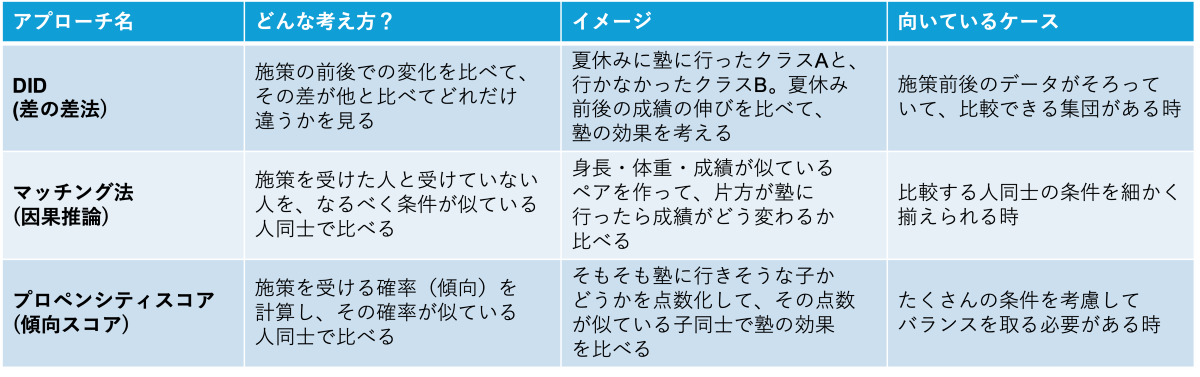

マーケティング施策の全体貢献度を測るには、因果推論(Causal Inference)アプローチが不可欠になります。単なる相関ではなく、施策が本当に売上に効いたのかを、統計的に整理・分離していく考え方です。

たとえば、

・差分の差分法(DID):施策実施群と未実施群の売上推移を比較し、施策導入前後の差分差を測定します。

・マッチング法:類似属性のコントロール群を統計的に作り出し、純粋な施策効果を推計します。

・プロペンシティスコア分析:施策実施確率を制御し、バイアスを補正します。

図:代表的な検証アプローチ

近年はAI技術の進化により、これら因果推論の高度化も進んでいます。特に複雑なマーケティングポートフォリオ(広告、販促、CRM、オフラインイベント、営業支援等)を対象にした効果分解分析は、実務現場でも活用され始めています。

MLOpsはあくまで"道具"にすぎない

こうした因果推論や高度なモデル構築を支える技術基盤として、MLOps(機械学習運用基盤)の整備が注目されています。確かに、MLOpsは分析業務の効率化・安定化に役立ちます。しかし、重要なのは「何を問い、何を解き明かすべきか」という上流設計です。

実際、MLOpsツールは安価で高機能なSaaSが市場に溢れており、マーケティング部門が自前で簡易的なモデルを回せる環境も整ってきました。その結果、「手軽に得られる分析結果」と「意思決定に耐える分析結果」とのギャップが広がっている現場も多く見受けられます。我々が提供しているのは、まさにこのギャップを埋める支援です。

マーシス局の提供価値:戦略設計~実行~検証の一気通貫

マーシス局の強みは、単なる分析サービスではありません。事業戦略・ブランド戦略と整合させた上流仮説の設計から、実行可能な施策設計、データ取得計画、実装・運用支援、そして因果構造を踏まえた検証設計までを一貫して伴走できることにあります。

例えば最近では、以下のような支援プロジェクトが増えています。

・新ブランド立上げに伴う統合マーケティング施策の設計支援

・クロスチャネル統合のLTV最大化シミュレーション

・広告投資配分最適化モデルの構築と実運用支援

・全社データ基盤整備に伴う「分析しやすいデータ設計」支援

我々が重視しているのは、経営陣が次の打ち手を「納得感を持って決断できる状態」を作ることです。部分最適のKPI改善ではなく、全体最適の経営意思決定支援――ここにこそ、データ活用の本来の価値があると考えています。

ケース②:「経験値」だけでなく「因果構造」を考慮した方針設計

また、経験に基づく判断だけでは限界が生じるケースも散見されます。

現場の経験則に基づく投資判断が長年続いていた中で、過去の販売実績や施策履歴、外部要因などを統合し、因果構造を分析したところ、意外にも高評価だった施策の効果が限定的で、別の地味な施策の方が安定貢献していたことが明らかになるといった結果が得られることもあります。

こうした分析結果をもとにプロモーション投資方針を再設計した結果、全体の売上成長が再加速したという流れです。

博報堂の「マーケティングシステム力」をもっと世の中に

マーシス局は、生活者データ・事業データを起点としたシステム設計と実装を通じ、経営課題そのものに寄り添うパートナーでありたいと考えています。

マーケティング施策の設計は、もはや施策企画力だけでは解けない時代に入っています。

「施策の効果は見えているはずなのに、事業成長に自信が持てない」「次の経営投資判断の根拠が弱い」といった課題を、戦略・実装・データ・検証を理解した我々が、地に足の着いた実務家集団としてご支援します。

この記事はいかがでしたか?

-

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局

データプラットフォーム推進部 部長生成AIの実装支援から新たなCX開発、事業戦略支援まで、データ・AI活用によるクライアント支援を推進。プロトタイピングによる高速検証、生成AIを活用した人材育成・業務効率化・マーケティングデータ活用・CX革新など、幅広いテーマに対応。データ・AI活用における「Can be(現実的に実現可能なこと)」を重視し、ビジネス成果に直結するデータ・AI利活用モデルの確立に取り組んでいる。